熊野三山へと続く熊野街道は、上町台地へ続く緩やかな上り坂から始まります。

(この記事は、「鬼滅の刃」1巻、5巻、6巻、7巻、11巻、15巻、20巻、22巻、ファンブック第一弾、ファンブック第二弾のネタバレを含みます)

旧淀川と熊野三山は、鬼退治で有名な渡辺綱が鍵となる「熊野街道でつながっている」と見ることができそうです。

熊野三山には「鬼滅の刃」1巻 第1話「残酷」のイメージが重なっていて、貴船神社の創建伝説が伝わる旧淀川には立志編のイメージが重なっていると考えると、熊野街道でつながっていることはとても重要に見えてきます。

この道筋には、「残酷」に登場する人物とイメージが重なる場所があるようですよ。これまでの記事はこんな感じ。

- 熊野三山に重なる鬼滅のキャラクター(この記事です)

- 熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社、住吉大社

- 第1話「残酷」に重なる大雲取越

- 大雲取山、小雲取山、熊野那智大社

- 那田蜘蛛山の炭治郎と愛宕山

- 愛宕山

- 鬼と貴船大神

- 貴船神社

- 累と逆髪

- 鴨川

- 那田蜘蛛山の鬼と犬夜叉の妖怪

- 北野天満宮、西陣、仁和寺

- 珠世さまと愈史郎

- 河合神社、糺の森

- 響凱と手鬼

- 伏見稲荷、鞍馬寺

- 無惨と牛頭天王

- 御堂筋、垂水神社、伏見稲荷大社、横大路沼、八坂神社、蓮華王院、賀茂御祖神社、賀茂別雷神社

この記事では、登場人物と重なりそうな場所を見ていきます。

竈門炭治郎

1巻 第1話「残酷」では、炭治郎は町に炭を売りに行って、帰りが遅くなったため三郎爺さんに泊めてもらうことで難を逃れます。

三郎爺さんは傘職人なのか、家の中にたくさんの傘が広げられています。この傘が「蛇の目傘」なのです。

同心円を基調にしたこの模様は、蛇の目に見立てた古くからある模様で、魔除けの意味が込められています。傘自体にも「厄災から護る」という意味があって、祝い事や嫁入り道具の一つとして用いられたりしていました。使われなくなった蛇の目傘を、厄除けとして天井裏に上げておくという話もあるようです。

参考 水の文化 雨に寄り添う傘 水の文化 June 2015 No.50

三郎爺さんに呼び止められなければ、炭治郎も家族もろとも災難に見舞われていたわけですから、災難避けの蛇の目傘はとても象徴的なものに見えます。

那智の扇祭りのイメージ

ただ、「蛇」というイメージは、熊野那智大社(現・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町)の例大祭・那智の扇祭りにもつながるイメージになりそうです。

「吉野裕子全集第1巻 扇 祭りの原理」によると、那智大社の扇祭りは稲の実りをもたらすために、人間の誕生になぞらえた神のみあれ(顕現)が表現されていると説明されています。

古代日本人にとって、「時」は太陽の運行と同じように東から西へ向かうと考えられていて、何もせず時の流れにそのまま乗っていれば、死を象徴する西方に簡単に去っていってしまいます。それを避けるため、生命を中央(人間の世界)にすくいとり、中央から中央に向かって更新することを考えたというのです。

その方法は、疑似母体としての仮屋を一生または一年の折目節目ごとにつくり、疑似胎児としてこもることで中央に向かって新たに生まれ出るというもので、この際、疑似母体の仮屋は蛇のカラにも擬(なぞ)らえられるといいます。そして、こうした新生の呪術には、常に出産と脱皮の意識がナイマゼになってつきまとっていたと指摘しています。

那智大社の例大祭でも、扇神輿をかつぐ扇指しの人々は、「蛇のきもの」を着るといいます。蛇のイメージが存在するんですね。

蛇の目に護られていた炭治郎は、この点でも熊野那智大社とイメージがつながりそうです。

九穴(くけつ)の貝の伝説

それから、熊野那智大社にはちょっと興味深い伝説があります。「源平盛衰記」(鎌倉時代)によると、花山法皇(第65代)が那智の山中で千日のこもり修行をしていたとき、雲に乗った龍神から、如意宝珠と水晶念珠と九穴の鮑が贈られたといいます。

法皇は後に続く修行者のために、宝珠を岩屋に、念珠を千手院に納め、貝は那智の滝の滝壺に沈めたのです。

九穴の貝はその身を食べたり、貝殻で食事をすると長寿を保つとされていて、今でも那智の水は「延命長寿の御神水」といわれています。

「鬼滅の刃」では、戦国の時代、鬼舞辻無惨をあと一歩という所まで追い詰めた始まりの呼吸の剣士たちがいました。彼らは全員に鬼の紋様と似た痣が発現していたといいます。(15巻 第128話)

現鬼殺隊で最初の痣の者となったのは炭治郎ですが、痣の者と呼ばれる人たちには寿命に関して問題のあることが20巻 第170話で明かされます。

その痣の現れ方も、縁壱のように単発のものと、厳勝のように対になっているものの2パターンがあるようです。(20巻 第178話)

そんな痣の者の炭治郎に、延命長寿の伝説が伝わる那智大社のイメージが重ねられているとしたら、ちょっと興味深い話ですよね。

禰豆子

炭治郎に熊野那智大社のイメージが重なるとすると、禰豆子には熊野速玉大社(和歌山県新宮市新宮)のイメージが重なりそうです。

というのも、熊野那智大社で扇祭りが行われる7月14日の夜は、熊野速玉大社でも「小祭」として扇立神事が執り行われるのです。

「吉野裕子全集第1巻 扇 祭りの原理」によると、「紀伊続風土記」(1806年)に、速玉大社の摂社で「六月六日夜、扇立・並松明立祭」と記録があり、那智大社と同様に田楽も行われていたと紹介されています。

現在では速玉大社のお祭りも形を変えているようですが、二つの神社で同じ日に同じようなお祭りがあるところは、炭治郎と禰豆子の兄妹にぴったりですよね。

そして熊野速玉大社の興味深い点は、僧兵姿の豪傑・武蔵坊弁慶の伝説が伝わる場所でもあるというところです。伝承によると、弁慶は速玉大神に仕えた熊野三党の一つである鈴木(穂積)氏の出身だといわれているようです。

参考 熊野三山参詣記・その3 武蔵坊弁慶出生の地~紀宝町鮒田 | 歌舞伎素人講釈

腰越状と遊郭編

1185年、壇ノ浦の戦いで平家は滅亡しました。このとき功労を挙げたのは、渡辺水軍(摂津国)、河野水軍(伊予国)、熊野水軍(紀伊国)を味方につけた義経軍でした。

しかし、義経の功績は、頼朝から評価されることはありませんでした。頼朝に無断で朝廷から左衛門少尉に任ぜられて検非違使となっていたこと、平時忠の娘を妻にしていたこと、義経の平家追討に同行した梶原景時の讒言などが重なって、頼朝の怒りを買っていたからです。

義経は鎌倉へ向かい、肉親の情に訴える嘆願をするのですが、頼朝の怒りは解けませんでした。この時、義経の送った嘆願状が、歌舞伎の題材にもなっている「腰越状」です。

「鬼滅の刃」では、遊郭編で意識を失った炭治郎に、「お兄ちゃんならわかってよ、私の気持ちをわかってよ」と禰豆子が訴えかける場面に重なりそうです。(11巻 第92話)

船弁慶と遊郭編

頼朝との対立から追われる身となった義経は、西国(九州)に活路を求めて大物浦(現・兵庫県尼崎市大物町)を出航します。大物町の大物主神社の境内には、その出航の時まで、義経と辨慶(弁慶)が神社東側にあった七軒長屋に逗留していたという口伝を残す石碑があります。

「義経記」(室町初期)や「船弁慶」(観世小次郎信光作)では、このとき突然、平家の怨霊が現れたとしています。

「船弁慶」では、壇ノ浦の海に沈んだ平家の名将・平知盛が、自分と同じように義経を海に沈めようと襲いかかってくるのですが、刀を抜いて応戦する義経を制し、怨霊相手に刀は通じないからと五大尊明王に祈ることで怨霊を退けたのが弁慶です。

しかし一旦は退いても、怨霊はすぐに力を取り戻して何度も襲いかかってくるので、弁慶は舟を陸につけるよう船頭に命じ、怨霊が襲いかかるたびに払い退けて、ようやく振り切ることができたといいます。

「鬼滅の刃」では、妓夫太郎と堕姫の頸を切り落とした後も、妓夫太郎の血鬼術・円斬旋回が大規模に襲ってきました。(11巻 第94話、第95話)

原作では11巻 第95話冒頭に、周囲が瓦礫になった惨状を見て、「禰豆子が助けてくれたのか!? ありがとう…」という炭治郎のセリフがあるだけでしたが、アニメでは第十一話の冒頭で、禰豆子が血鬼術・爆血を放つ様子が描かれています。ごく短いシーンでしたが、弁慶の祈祷で怨霊を退ける、「船弁慶」とイメージが重なりそうです。

冨岡義勇

「義経記」によると、義経主従は平家の亡霊に襲われた後、武庫山の風が起こす暴風に巻き込まれて難破してしまいます。

流れ着いたのは摂津国の住吉大社。現在は海から遠く離れた地形になっていますが、かつては神社の西側のすぐそばに海がありました。熊野街道も神社の東側を通っています。

興味深いのは、御伽草子の「酒呑童子」にも、住吉大社が出てくるところです。

「酒呑童子」では、鬼退治の勅命を受けた源頼光たちが、「鬼神は変化自在だ。人間が手向かうことを鬼神が知れば、塵や木の葉に身を変じるので、私たち普通の人間の目で見つけることは難しいだろう。そうではあるが、勅命にどうして背くことができようか。仏神に祈って神の力も借りなければならない」として、3カ所の神社に願掛けをする三社祈願を行うのです。

それぞれの参拝場所は以下のとおり。住吉大社を参拝したのは、坂田金時と渡辺綱です。

住吉(住吉明神)…坂田金時と渡辺綱が参拝

熊野(熊野権現)…卜部季武と碓井貞光が参拝

坂田金時は幼名を金太郎といって、体が朱のように赤く、山姥に育てられたと伝わる豪傑です。

坂田金時が主人公の名前の元ネタといわれている「銀魂」を見ていると、「鬼滅の刃」の謎解きのヒントがいくつも見つかります。渡辺綱は渡辺水軍の祖と伝えられている人物で、前記事にまとめたように、こちらも「鬼滅の刃」の謎解きで重要な鍵になっています。

海にまつわるイメージ

住吉明神は海の神として信仰されています。これは、黄泉の国から戻った伊弉諾尊(イザナギノミコト)が海中で禊をした時に生まれたとする神話に由来しています。

御祭神は底筒之男命(ソコツツノオノミコト)、中筒之男命(ナカツツノオノミコト)、上筒之男命(ウワツツノオノミコト)、そして息長足姫命(オキナガタラシヒメノミコト)と呼ばれる神功皇后(第14代天皇后)です。

「鬼滅の刃」では、義勇さんが独自に生み出した技に、「水の呼吸 拾壱ノ型 凪」(5巻 第42話)がありました。凪というのは、陸と海の温度差がなくなって風や波が静まった状態になること。海に関わる技名は、住吉大社につながりそうです。

元寇にまつわるイメージ

神社の創建は211年。神功皇后が住吉大神(スミヨシオオカミ)の加護を得て戦果を得たことからです。

仁徳天皇(第16代)によって住吉津が開港されてからは、遣隋使や遣唐使を護る航海の守護神として崇敬を集めていました。その後、2度の元寇の際には、出見の浜(いでみのはま)で蒙古撃退を祈願する「浜祈祷」が行われたといいます。

住吉の神様は航海の神という面もありますが、武の神という面もあるんですね。

この点でいうと、蒙古来襲に関する書物「神風遺談」(安政3年)を書いた人物に菊池寛三郎という人物がいるのですが、義勇さんの鎹鴉の名前「寛三郎」(ファンブック第二弾、七四頁)と一致しているのも興味深い点です。

ウサギと梛

こうしてみると、住吉大社は義勇さんのイメージが重なりそうです。興味深いのは、住吉大社の神使はウサギとされているところです。

これは住吉大神の鎮座の祭りが辛卯年卯月卯日に行われたと伝えられているためで、「卯」の十二生肖は「兎」であることから、手水舎の手水口にウサギのモチーフが使われていたり、うさぎのデザインのお守りが授与されていたりします。

一方で、禰豆子のイメージが重なる熊野速玉大社には、平清盛の長男・平重盛が植えたと伝わる梛の大木が御神木になっています。木の名前が「凪」に通じるため、波風を鎮めるとして海上安全や家内安全を象徴するとされています。

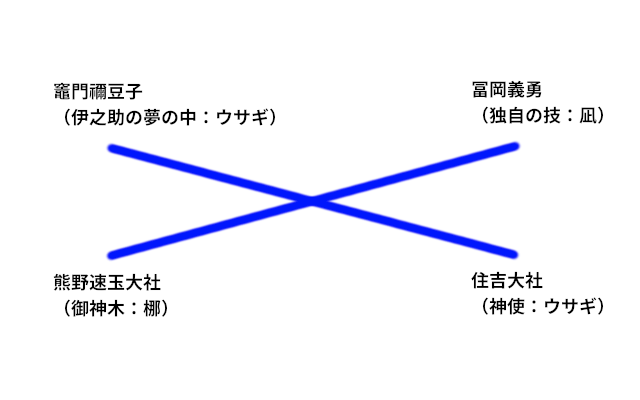

「鬼滅の刃」では、義勇さんが独自に生み出した技は「凪」(5巻 第42話)、そして無限列車で伊之助の夢に出てきた禰豆子はウサギの姿をしています。(7巻 第55話)

重なるイメージと象徴するものが、ちょうど入れ替わっているんですね。

ウサギと海(湖)の関係は深く、東北や北海道では風の強い日に海に三角波がたっている様子を「ウサギが跳ねる」と表現します。また、謡曲「竹生島」では、湖面の波に月光がきらめく様子を「(月にすむ)ウサギが奔る」とうたいます。

参考 アイヌ神謡集(知里幸恵)

参考 南三陸 海のビジターセンター 2020年3月20日

そう考えると、海に関わる静(凪)と動(ウサギ)の対比も美しいですよね。

義勇さんは鬼狩りとして鬼の禰豆子を退治する立場ですが、炭治郎と禰豆子に対して「こいつらは何か違うかもしれない」と感じて刀を鞘に納めていました。

上記の関係は、それぞれの中に通じるものがあったからこその展開だったのかも… と、そんなことを感じさせる絶妙な関係に見えてきます。(1巻 第1話)

鬼舞辻無惨

熊野三山のうち、熊野那智大社は炭治郎、熊野速玉大社は禰豆子のイメージがあるとすると、残る熊野本宮大社には鬼舞辻無惨のイメージがありそうです。

珠世さんのイメージに重なる河合神社は加茂川と高野川の2つの川が出会う三角州に社がありましたが、熊野本宮大社も明治22年の水害を被るまでは大斎原(おおゆのはら)と呼ばれる3つの川が集まる中洲に社殿が建てられていました。なんだか不思議なつながりです。

そして熊野本宮大社の主祭神・家津美御子大神(ケツミミコノオオカミ)の神使は八咫烏で、太陽の化身である三本足の烏だとされています。無惨が太陽を克服しようと執着していたことにもつながりそうです。

熊野牛王神符の起請文

熊野三山には特有の御神符「烏文字」で書かれた、「熊野牛王神符(牛王宝印)」というお神札があります。

熊野本宮大社では毎年1月7日に牛王神符の刷り始めの神事「八咫烏神事」が斎行されるのですが、この日は不死川玄弥の誕生日でもあります(ファンブック第一弾 七四頁)。玄弥とえば、最終決戦で無惨の声を感じ取るまでになっていました(20巻 171話)。無惨と玄弥のつながりを感じさせる熊野三山のお神札ですが、歴史的には興味深い使われ方をしています。

竈の上に祀れば火難をまぬがれ、門口に祀れば盗難を防ぎ、懐中して飛行機や船に乗れば船酔いなどの災難をまぬがれ、病人の床にしけば諸病快復を願う護符になるとされるお守りですが、鎌倉時代になるとお神札の裏面に誓約ごとを書いて、誓約書として使われるようになるのです。

江戸時代には起請文として使われるようになり、男性を魅了する遊女の駆け引きにも使われるようになります。

「誓約」というのは、固く誓うこと。「起請」は、自分の言動に偽りのないことや約束に違反しないことを神仏に誓って書き記すことをいいます。

お神札が起請文に使われるようになった由縁の一つに、記紀にでてくる素盞嗚尊と天照大神の誓約(うけひ)の神話があるといわれています。素盞嗚尊が高天原に来たのは邪な心からではないと自身の潔白を証明するため、天照大神の玉飾りから五柱の男神を生み出したことから、素盞嗚尊は正邪を正す誓約の神とされているのです。

下弦の鬼たちがその言動がもとで、次々に制裁されていく様子に重なりそうです(6巻 第52話)。

また、「紀伊続風土記」(1806年)によると、熊野本宮大社に祀られる主宰神・家津美御子大神は素戔嗚尊でもあると書かれています。貴船神社の創建伝説に沿う「鬼滅の刃」のイメージの一つに京都の八坂神社がありましたが、こちらの御祭神も素戔嗚尊でした。

どちらも同じ神様でつながっているところも興味深い点です。

出雲からきた神様

熊野本宮大社には、もう一つ興味深い伝説があります。

熊野古道の一つ「紀伊路」の難所に、日高川があります。この川の河口付近に熊野神社(いやじんじゃ)という神社があるのですが、この神社の由来は、出雲から紀伊に移住した人たちが、祖神である熊野(出雲)からの分霊を紀伊の新熊野に勧請する途中で一時留まった場所だというんですね。

そして出雲の熊野大社にも、「近くの村の炭焼き職人が紀伊国へ移り住んだ時に熊野大社の神主がクマノオオカミ(熊野大神)のご分霊を持って一緒に行き、それをまつったのが現在の紀伊本宮大社である」(「熊野大社」平成2年10月発行)という言い伝えがあるそうです。

「鬼滅の刃」22巻 第190話末の戦国コソコソ話によると、竈門家の場所はこんなふうに説明されています。

緑壱が”うた”と暮らしていた家と同じ場所です。人が住まないあばら屋になっていた所に竈門家の人がやってきて住み始めました。

つまり、炭治郎のご先祖様は、どこか遠くから緑壱の住んでいた家にやってきたわけです。熊野神社(いやじんじゃ)や熊野神社(出雲)に伝わる伝説に重なりそうです。

このことは、熊野権現の古語の読みからもイメージできそうです。「角川 新版 古語辞典」には、熊野権現は「ゆやごんげん」という読みで掲載されているのです。

和歌山県の熊野坐(くまのにます)神社(=本宮)・熊野速玉(くまのはやたま)神社(=新宮)・熊野夫須美(くまのふすみ)神社(=那智)の総称。熊野三所権現。くまのごんげん。

古語で「ゆや」という言葉には、斎戒するためにこもる建物である「斎屋」(ゆや)があり、この建物は休息所としても使われたようです。

熊野権現(ゆやごんげん)の「ゆや」は、休息所でもある「斎屋」(ゆや)や、一時的に留まった場所である熊野神社(いやじんじゃ)にもつながっていそうです。